布を真似た陶器。有田焼の、その先へ。

文山製陶有限会社

約400年もの歴史の中で変わらない技術と変わる勇気を持って生まれたファクトリーブランド〈ceramic mimic fabric〉。硬さと柔らかさ。冷たさと温かさ。布と石…。一見対峙するようなこの二つをとけあわせた不思議な器は、有田焼と呼ばれる磁器の産地、佐賀県有田町で誕生しました。今回はそんな不思議な器について、文山製陶の中島正敏さんと眞由美さんにお話を聞いてきました。

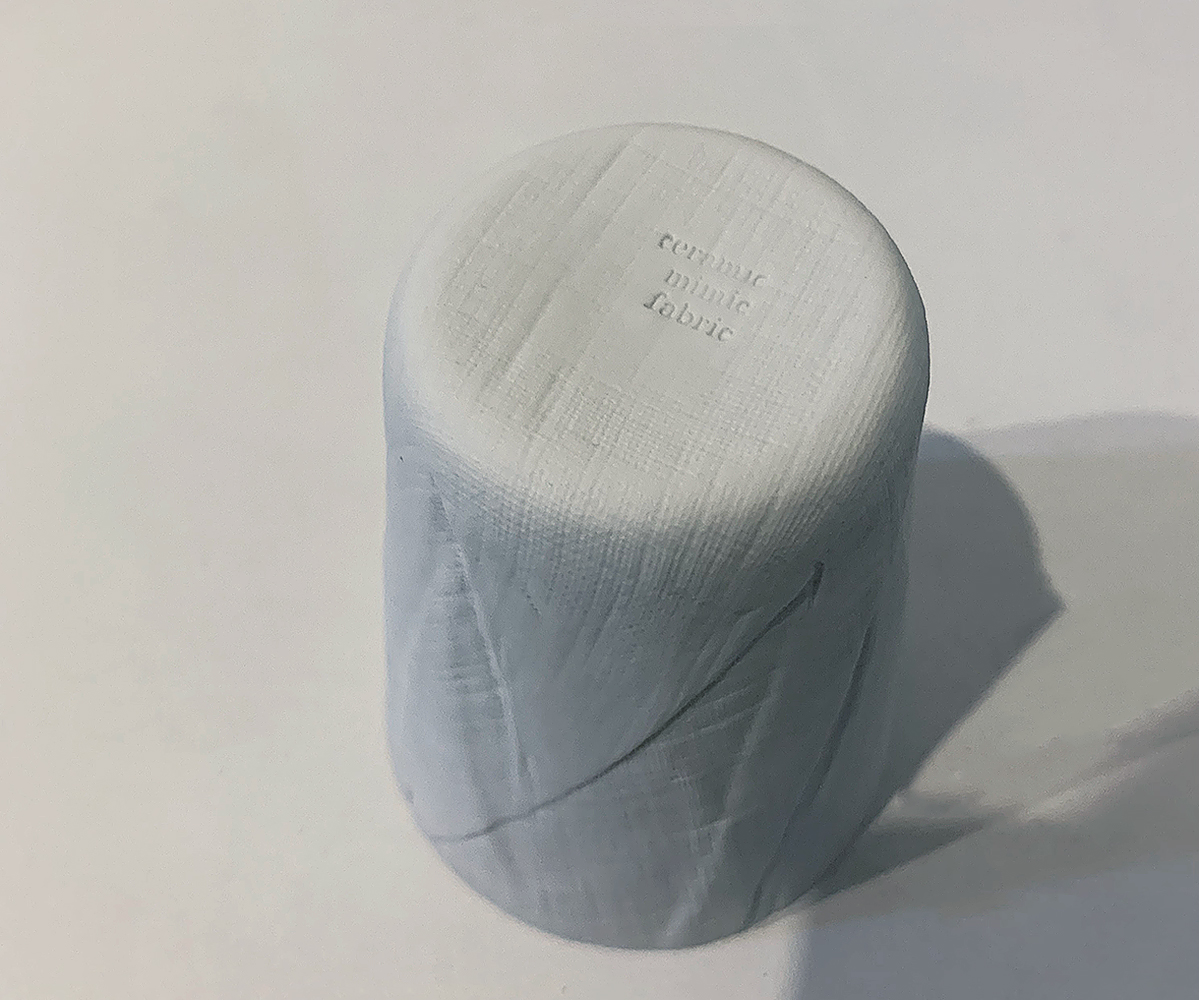

ceramic(磁器) mimic(真似る) fabric(布) =布を真似た陶器

―工場の歴史について教えてください。

【中島正敏】昭和22年に初代が有田の地に窯を開いたのが始まりで、私で3代目になります。窯を開いたその当時は、ほぼ家族のみで有田焼を作陶していたので正直絵を描く人もいない状態でした。だから当時の残っている品物見ると、釘で傷つけたり、木の葉で模様つけたりして作っているのがわかります。それが「てびねり」などの伝統技法の始まりでもあり、文山製陶の始まりでもあります。

先代が作っていた器。釘や木の葉で傷つけて模様を入れていたそう。

―絵を描く人がいないからこそ生まれた技法や個性だったんですね。〈ceramic mimic fabric〉ができたのは何年からでしょうか?

【正敏】以前はブランディングも行ったことがなく、ただ問屋に卸し、その後はどこに売られているかもよくわからない…といった状況でした。しかしそのようなやり方は段々と厳しくなり、ブランドとして確立しなければいけない、差別化しなければいけない。そう感じるようになりました。そこで、平成28年の有田陶磁器産業400周年のイベントを機に、勉強も兼ねてという形で作ったのがきっかけです。

大量生産の時代だからこそ、手仕事にこだわる中島さん。一つ一つ丁寧に向き合う眼差しはまさに“職人”。

―〈ceramic mimic fabric〉は「てびねり」による布のシワ感がありますが、そういったデザインにしようと思ったきっかけはなんでしょうか?

【正敏】文山製陶の財産としてなるべく技法を残していきたいという想いもあり、新しいものを1から開発するのはなく、「絵を描く人もいない。釘跡で模様づけた器」という原点に戻った上で現代風に進化させようと考えました。 【中島眞由美】要するに、絵を描いたりカラフルにしたりプラスするのではなく、できるだけそぎ落として、薄さ・軽さ・布目とかちょっと捻じれたような立体感とか、そういう部分を残して立ち上がったのが〈ceramic mimic fabric〉です。

―なるほど。そぎ落としてできたデザインなんですね!

【正敏】商品はシンプルですが、一つ一つ手で布を被せてたたきしめて作っているので、逆に言うと同じものを作ることは難しいです。作っていて「ああこれ良く捻じれてるな」と思うときもあります(笑)

―手仕事ならではですね…では世界に一つだけの模様ということですか?

【正敏】そう言えると思います。

―こだわりの商品。どういった方に使ってほしいでしょうか?

【眞由美】こだわって自分で使うのももちろん嬉しいですが、パッケージまでを商品と考えて、人に送って恥ずかしくない、がっかりされないようなモノ作りをしているので、ギフトとしても送って頂けると嬉しいです。

パッケージまでが商品と考え、心を込め丁寧に届けます。商品だけでなくパッケージにも物語があるんです。

―有田焼は400年も歴史があるわけですが、今後もブランドを継続するために挑戦してきたいことは何でしょうか?

生活様式や経済状況が目まぐるしく変化する中で、技術を残していくために自分がどう変わっていけるのか、そういったところが私にとってもブランドにとっても大きな挑戦になっていくと思います。

大量生産の時代だからこそ、一つ一つの商品に向き合って。手仕事にこだわって。商品にも、工程にもこだわって作る〈ceramic mimic fabric〉。 一つの商品に込められた約400年の想いや物語を佐賀の有田町から届けます。有田焼のその先へ。